КЛИНИЧЕСКОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

ВАЖНЫЕ ПОКАЗАНИЯ

Рефрактерные или рецидивирующие нетестикулярные злокачественные опухоли половых клеток у детей и подростков

Злокачественные опухоли половых клеток у детей встречаются редко, на их долю приходится около 3-4% всех злокачественных новообразований у детей и более 50% диагностируется у младенцев и детей младше 4 лет1. Полихимиотерапия на основе цисплатина приводит к частоте излечения до 90% пациентов, однако около 10% пациентов имеют трудно поддающуюся лечению или рецидивирующую болезнь.

В открытом, нерандомизированном, исследовании фазы 2, проводимом на базе одного лечебного учреждения, тестировалось комбинированное лечение с 3-4 циклами химиотерапии с использованием цисплатина, этопозида и ифосфамида (все применяемые на 1-4 дня) в сочетании с регионарной гипертермией (1-й и 4-й день каждого цикла, 42 °С с 60-минутным интервалом) у 44 пациентов с трудно поддающимися лечению или рецидивирующими злокачественными опухолями половых клеток у детей1. Из всех пациентов 86% имели объективный ответ на лечение. 5-летняя безрецидивная выживаемость составила 62% (95% ДИ 45–75), а 5-летняя общая выживаемость составила 72% (95% ДИ 55–83)1. Долгосрочный прогноз у пациентов с плохим ответом или после первого рецидива был почти таким же, как у пациентов, получавшим лечение первой линии, поэтому результаты данного исследования позволяют предположить, что гипертермия может способствовать развитию устойчивости к химическим воздействиям1.

Ссылки:

Местно-регионарный рецидив рака молочной железы

Рак молочной железы является наиболее распространенной формой рака у женщин во всем мире, и местно-регионарный рецидив может возникать у одной трети пациентов, уже прошедших лечение1. Лечение местно-регионарных рецидивов рака молочной железы может включать хирургическое вмешательство и лучевую терапию или повторную лучевую терапию у пациентов, которые уже прошли лучевую терапию во время первоначального лечения.

В недавнем метаанализе было проанализировано восемь исследований с участием двух групп, в том числе пять рандомизированных исследований с общим количеством 627 пациентов, которые прошли только лучевую терапию или лучевую терапию в сочетании с поверхностной гипертермией на основе микроволнового излучения1. Лечение пациентов включало в среднем 7 сеансов гипертермии с достижением средней температуры 42,5 °C. Средняя доза лучевой терапии составляла 38,2 Гр (диапазон 26-60 Гр). Гипертермия чаще всего применялась после прохождения лучевой терапии. Процент пациентов с полным объективным ответом комбинированного лечения составил 60,2% при значительном улучшении по сравнению с процентом, полученным после применения только лучевой терапии, который составил 38,1% (отношение шансов 2,64, 95% доверительный интервал 1,66-4,18, P <0,0001). Профиль острой и поздней токсичности комбинированного лечения был умеренным1.

Ссылки:

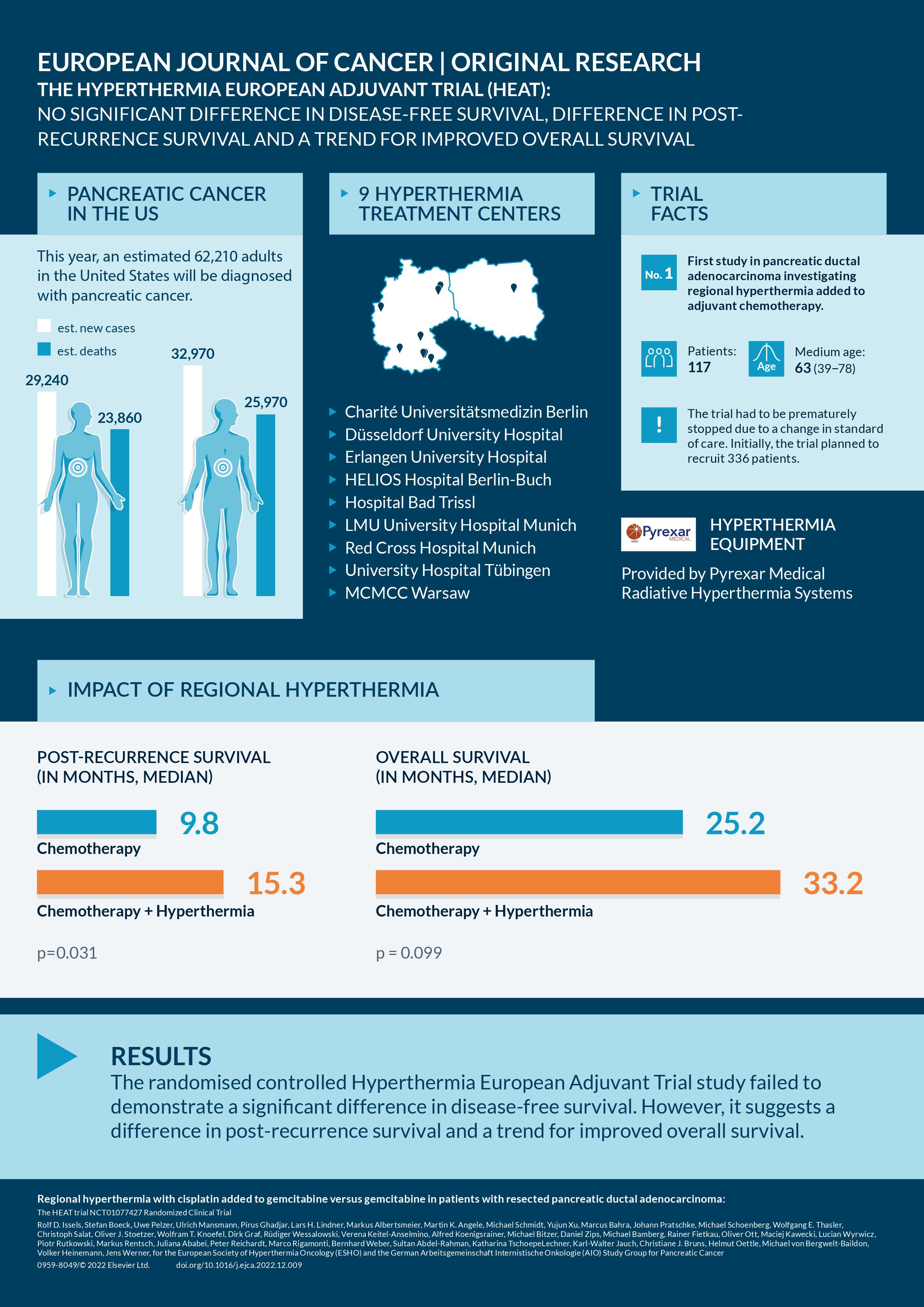

РАК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Рак поджелудочной железы является одной из ведущих причин смерти от онкологических заболеваний в мире. Единственным радикальным методом лечения является хирургическое вмешательство, которое имеет смысл лишь примерно в одной трети вновь диагностированных случаев. После резекции проводится адъювантная химиотерапия.

На сегодняшний день известны результаты рандомизированного исследования гипертермии как адъювантной терапии «Hyperthermia European Adjuvant Trial» (HEAT), в котором был проведен сравнительный анализ метода лечения регионарной гипертермией (RHT) с использованием цисплатина в качестве дополнения к гемцитабину и единственного метода лечения адъювантной химиотерапией с использованием гемцитабина в качестве дополнительного лечения после удаления рака поджелудочной железы (1).

В общей сложности было рандомизировано 117 пациентов, которые в экспериментальной группе в 1-й и 15-й дни получали препарат гемцитабин в дозе 1000 мг/м², а во 2-й, 3-й, 16-й и 17-й дни – цисплатин в дозе 25 мг/ м² с сопровождением регионарной гипертермии (n = 57). В контрольной группе в 1-й, 8-й и 15-й дни вводили гемцитабин в дозе 1000 мг/м² (n = 60). Адъювантная терапия проводилась каждые четыре недели, за которые пациенты прошли шесть курсов лечения. Исследование завершилось преждевременно в начале мая 2018 г., когда модифицированный режим FOLFIRINOX заменил гемцитабин в качестве стандартного метода лечения.

В то время как исследование HEAT не смогло продемонстрировать значимой разницы в безрецидивной выживаемости (12,7 и 11,2 месяца соответственно; p = 0,394), сами результаты в экспериментальной группе показывают, однако, значительное улучшение выживаемости после рецидива (15,3 и 9,8 месяца соответственно; р = 0,031). Вторичное лечение рецидива было проведено в первую очередь по схеме m-FOLFIRINOX или с применением наб-паклитаксела плюс гемцитабин, в равной степени в обеих группах исследования. Кроме того, в целом наблюдались лучшие показатели общей выживаемости (33,2 и 25,2 месяца соответственно; p = 0,099) с 5-летней выживаемостью 28,4% и 18,7% соответственно. Между двумя группами (61,5% и 63,6%) не наблюдалось существенного отличия в отношении нежелательных явлений со степенью тяжести ≥ 3 по CTCAE, а токсичность была меньше, чем при интенсифицированной адъювантной химиотерапии с применением модифицированной схемы FOLFIRINOX.

Ссылки:

МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЁННЫЙ РАК ШЕЙКИ МАТКИ

Рак шейки матки является четвертым наиболее распространенным раком, поражающим матку женщин.

Имеются долгосрочные результаты рандомизированного исследования, сравнивающего лучевую терапию с использованием средней суммарной дозы 68 Гр (включая брахитерапевтическое повышение) и 5 сеансов регионарной гипертермии (42 °C с 60-минутным интервалом) с использованием только лучевой терапии у 114 пациентов с местно-распространенным раком шейки матки1. Данное испытание продемонстрировало долгосрочные улучшения в его первичной конечной точке: локальный контроль для комбинированного метода лечения (56% по сравнению с 37%; р = 0,01), а также улучшение общей выживаемости через 12 лет: 37% по сравнению с 20% (р = 0,03) с аналогичными явлениями поздней токсичности 3-й степени в обеих группах1.

Для местно-распространенного рака шейки матки комбинированное химиолучевое облучение является стандартным лечением. Менее известным является то, может ли также гипертермия улучшить результаты химиолучевого лечения при раке. Таким образом, сочетание гипертермии и лучевой терапии рекомендуется в первую очередь тем пациентам, которые не могут или не желают проходить химиотерапию.

Новый сетевой метаанализ 59 рандомизированных исследований показал равную эффективность комбинированной гипертермии и лучевой терапии по сравнению с химиолучевым лечением при локально распространенном раке шейки матки2.

Ссылки:

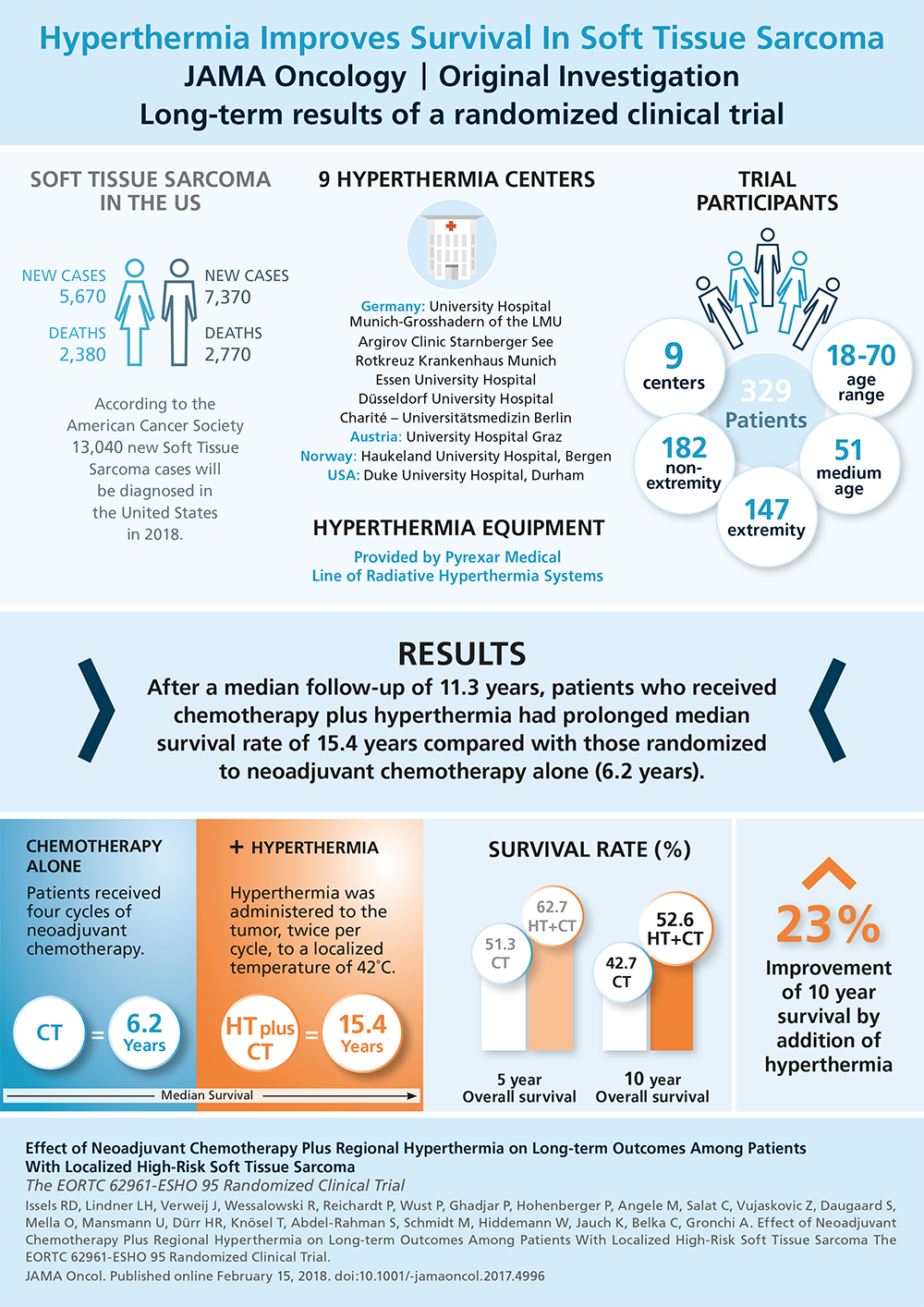

Саркома мягких тканей высокого риска

Саркома мягких тканей является относительно редким заболеванием, на которое приходится менее 1% всех случаев заболевания раком. Хирургическое вмешательство и неоадъювантная или адъювантная лучевая терапия представляют собой стандартные методы лечения саркомы мягких тканей высокого риска, в то время как интраоперационная химиотерапия является дополнительным методом лечения.

Имеются долгосрочные результаты рандомизированного исследования, сравнивающего применение интраоперационной химиотерапии (с использованием доксорубицина, ифосфамида и этопозида, 4 цикла неоадъюванта, 4 цикла адъюванта) в сочетании с регионарной гипертермией и интраоперационной химиотерапией как единственного метода лечения у 341 пациента, у которых наблюдалась саркома туловища и конечностей с первичной или местно рецидивирующей мягкой тканью высокого риска1, 2. Адъювантная лучевая терапия проводилась с дозой 50-66 Гр. При этом различий в двух группах в отношении применения лучевой терапии не наблюдалось. Гипертермия (42 °С с 60-минутным интервалом) назначалась одновременно с употреблением ифосфамидом в 1-й и 4-й день каждого цикла химиотерапии. По сравнению с применением только химиотерапии комбинированный метод с регионарной гипертермией улучшил первичную конечную точку данного испытания, а именно процент выживаемости без прогрессирования заболевания на местном уровне (отношение рисков 0,65; 95% ДИ 0,49-0,86; P = 0,002). Кроме того, у пациентов, рандомизированных на химиотерапию в сочетании с регионарной гипертермией, общая выживаемость была более длительной по сравнению с пациентами, рандомизированными на одну лишь химиотерапию (отношение рисков 0,73; 95% ДИ 0,54-0,98; P = 0,04) с 5-летней выживаемостью 62,7% (95). % ДИ, 55,2–70,1%) по сравнению с 51,3% (95% ДИ, 43,7–59,0%) соответственно и 10-летняя выживаемость - 52,6% (95% ДИ, 44,7–60,6%) по сравнению с 42,7% ( 95% ДИ, 35,0% -50,4%).

Ссылки: